袖瓦について

袖瓦について

袖瓦(そでがわら)は、日本の伝統的な瓦屋根に使われる重要な部材であり、屋根の側面に取り付けられる瓦です。その名称は、形状が袖のように見えることに由来しています。この袖によって横方向からの雨風が家の壁の一番上部分から入って雨漏りするのを防いでいます。以下に、袖瓦の構造、種類、施工方法などを説明していきます。

構造と機能

基本構造

袖瓦は、屋根の端部に配置され、壁面からの雨水の侵入を防ぐのと、屋根内側の桟瓦が風で飛ばされないように固定する役割を持ちます。また、袖瓦部分が地上から見ても見えやすい場所なので、装飾的な要素としても重要です。

素材

主に陶器で作られており、高温で焼成されるため、非常に強度が高く耐久性に優れています。

防水性

瓦面と壁面の接合部を覆うことで、雨水の侵入を防ぎ、屋根全体の防水性能を向上させます。

種類とデザイン

袖瓦にはいくつかの種類があり、それぞれ異なるデザイン・特性を持ちます。以下に主要な種類について説明します。

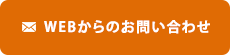

切袖(きりそで)

特徴: 切袖は、シンプルな形状で、端が直線的にカットされています。施工する側の立場からすると後の紐袖瓦よりも施工の際に気を使います。カット部分が上下に来る瓦との接点になるのでカット部分に加工の必要が出た時に綺麗にカット出来ないと瓦と瓦の間に隙間が出来て見た目が悪くなってしまうからです。

デザイン: 装飾性は低く、機能性重視の瓦です。シンプルな仕上がりが好みの方にオススメの袖瓦です。

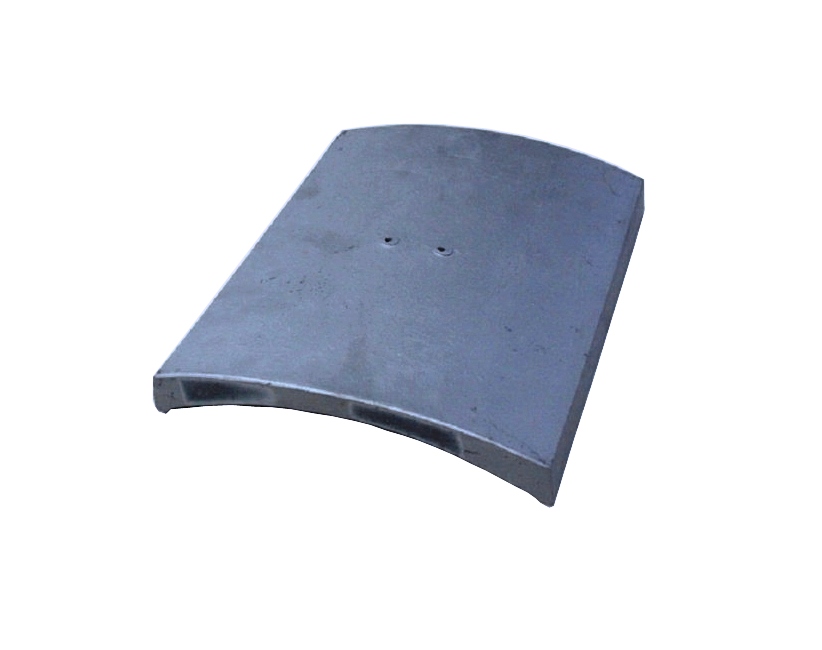

紐袖(ひもそで)

特徴: 紐袖は、瓦の端に紐状の装飾が施されている瓦です。先ほどの切袖と逆で紐状の装飾が下の瓦との接点に重なってくれるので施工はし易い袖瓦です。

用途: 屋根の側面部に使用され、装飾的な役割を果たします。

デザイン: 繊細な紐状の模様が特徴で、屋根全体の美観を高めます。

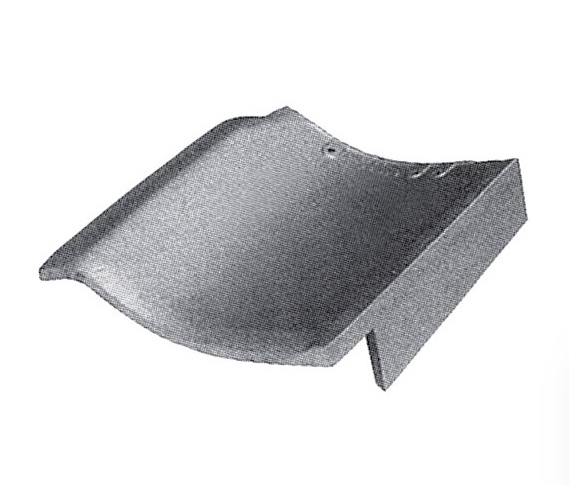

刻み袖(きざみそで)

特徴: 刻み袖は、上記の2種類などの袖瓦と比べて袖部分が短く同じ長さを施工した場合に枚数が多く見える瓦です。

用途: 特に重厚感が求められる建物の屋根に使用されます。(蔵など)

デザイン: 一番下に来る角瓦は精巧な彫刻が施されていたりと、非常に装飾的です。

施工方法

下準備

袖瓦を取り付ける前に、屋根の端部や側面をしっかりと整備します。特に角部分は強度が求められるため、下地材の固定を念入りに行います。

位置決め

袖瓦を配置する位置を決定します。これには、屋根全体のデザインバランスや風雨の流れを考慮します。

取り付け

袖瓦を配置し、瓦専用の釘や銅線を使用して固定します。特に風の強い地域では、追加の固定具を使用することもあります。

シーリング

新築の場合はしませんが、台風や強風で袖瓦がめくれたり、飛んでしまったお家の補修工事の際にはシーリング材を施し、接着剤変わりにします。山手などで周りの家やマンションの建ち方などで、なんでもない日に台風でも来てるのかと思うくらいの風が屋根に吹いて来るお家がありますので、釘だけでは心許ないです。通常シーリングは風雨水の浸入を防ぐのに使いますが、強風対策、防水性能の向上を目的に使用する事もあります。

仕上げ

最後に、全体のバランスや見た目を確認し、必要に応じて微調整を行います。

メンテナンス

定期点検

袖瓦の状態を定期的に点検し、破損やズレがないか確認します。

袖瓦は屋根の端部の瓦なので注意して定期的に見てみると、屋根のズレなどが出た場合結構早く症状が把握出来るので屋根の状態を確認する目安としては最適です。

清掃

袖瓦の隙間に落ち葉やゴミが溜まらないよう、定期的に清掃します。これにより雨水の流れがスムーズになります。

修理

破損した瓦は速やかに交換します。袖瓦が破損していると隣の桟瓦にも悪影響を及ぼしますので出来るだけ早くに専門の職人による修理が望ましいです。

袖瓦の装飾技法

袖瓦の美しさはその装飾技法にも大きく依存しています。以下に、いくつかの主要な技法を紹介します。

手彫り技法

詳細: 職人が一つ一つ手作業で彫り上げる技法です。非常に時間がかかりますが、その分細かいディテールが表現できます。

例: 神社や寺院の屋根瓦には、この手彫り技法が多く用いられています。

鋳造技法

詳細: 金型を用いて瓦を大量生産する技法です。手彫りに比べてコストが抑えられます。

例: 住宅や商業施設の屋根に使用されることが多いです。

彩色技法

詳細: 瓦に色を付ける技法です。釉薬を使ったものや、塗装によるものがあります。

例: 鮮やかな色合いの瓦は、観光地の施設などで多く見られます。

袖瓦の地域別特徴

袖瓦のデザインや使用法は、地域によって異なる特徴を持っています。

京都

特徴: 繊細で上品なデザインが多く見られます。寺院や伝統的な町屋の屋根に使用されます。

例: 清水寺や二条城などで見られる袖瓦。

奈良

特徴: 古風で荘厳なデザインが特徴です。大規模な寺院建築に多く使用されます。

例: 東大寺や法隆寺の袖瓦。

江戸(東京)

特徴: 実用性と装飾性を兼ね備えたデザインが多いです。商家や武家屋敷の屋根に使われます。

例: 浅草寺や江戸城跡の袖瓦。

袖瓦の建築文化への影響

袖瓦は単なる建材としての役割を超えて、日本の建築文化に深い影響を与えてきました。

美的価値

説明: 袖瓦は、建物の外観を引き立てる重要な要素として、美的価値を提供します。その装飾性により、建物全体の印象を大きく左右します。

例: 伝統的な茶室の屋根に使われる袖瓦の美しいデザインが、茶室全体の風情を高めます。

建築様式の象徴

説明: 袖瓦のデザインや配置は、建築様式を象徴する重要な要素です。各時代や地域ごとの特徴を反映し、建物の歴史的背景を伝えます。

例: 江戸時代の町屋に見られる袖瓦は、その時代の建築スタイルを象徴しています。

地域文化の反映

説明: 袖瓦の装飾やデザインには、地域ごとの文化や風習が反映されています。地元の伝統工芸や美術が瓦に取り入れられることもあります。

例: 沖縄の伝統的な赤瓦屋根には、地域特有の模様が施されています。

袖瓦は、建物の耐久性と美観を高めるために重要な役割を果たしてきました。現代においても、伝統的な美しさを守りつつ、新しいデザインや技術の導入により、その価値が再評価されています。

監修者情報

渡士 兆文(わたし よしふみ) 東大阪瓦産業株式会社 代表取締役

雨漏り修理・雨桶工事・屋根工事業者として、東大阪市を中心におよそ12万件にのぼる施工実績を持つ「東大阪瓦産業株式会社」代表取締役。一般社団法人 全国日本瓦工事連盟に加盟し、「瓦屋根工事技士」「瓦屋根診断技士」の資格を持つ経験豊富な職人と共に、質の高い技術ときめこまやかなサービスを提供。昭和47年創業以来、屋根メンテナンスのプロフェッショナル集団として地域への貢献に努めてきた。2025/03/31

お役立ち情報

2025/03/31

お役立ち情報

2025/03/29

お役立ち情報

2025/01/09

お役立ち情報

2025/01/09

お役立ち情報

2024/08/31

お役立ち情報

2024/08/31

お役立ち情報

2024/08/29

お役立ち情報

2024/08/20

お役立ち情報

2024/07/02

お役立ち情報

2024/07/01

お役立ち情報

2024/06/28

お役立ち情報

2024/06/28

お役立ち情報

2024/06/28

お役立ち情報

2024/06/27

お役立ち情報

2024/06/03

お役立ち情報

2021/12/20

お役立ち情報

2021/12/20

お役立ち情報

2021/09/15

お役立ち情報

2021/09/01

お役立ち情報

2021/02/01

お役立ち情報

2021/02/01

お役立ち情報

2021/08/01

お役立ち情報

2021/01/13

お役立ち情報

2020/11/26

お役立ち情報

2020/11/19

お役立ち情報

2020/11/12

お役立ち情報

2020/11/05

お役立ち情報

2020/10/22

お役立ち情報

2020/10/15

お役立ち情報

2020/10/08

お役立ち情報

2020/10/01

お役立ち情報

2020/07/21

お役立ち情報

2020/07/21

お役立ち情報

2020/07/14

お役立ち情報

2020/07/14

お役立ち情報

2020/07/09

お役立ち情報

2020/07/09

お役立ち情報

2020/07/03

お役立ち情報

2020/07/03

お役立ち情報

2019/10/21

お役立ち情報

2019/10/21

お役立ち情報

2019/10/21

お役立ち情報

2019/10/21

お役立ち情報

2019/08/29

お役立ち情報

2019/08/29

お役立ち情報

2019/05/20

お役立ち情報

2019/05/16

お役立ち情報

2019/05/09

お役立ち情報

2019/05/07

お役立ち情報

2019/03/15

お役立ち情報

2019/03/09

お役立ち情報

2019/02/28

お役立ち情報

2019/02/26

お役立ち情報

2019/01/31

お役立ち情報

2019/01/25

お役立ち情報