熨斗瓦について

熨斗瓦についての説明

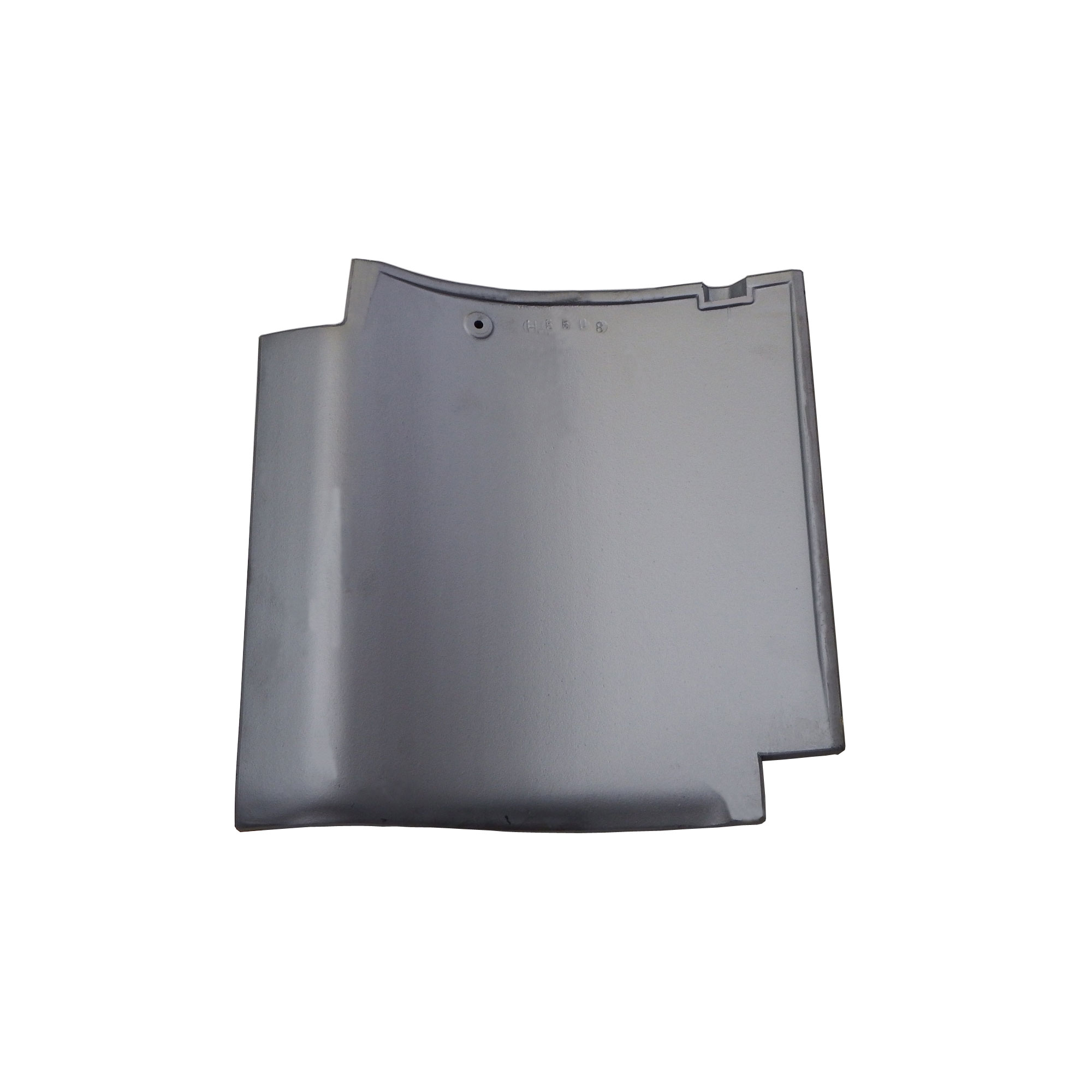

熨斗瓦(のしがわら)は、日本の伝統的な屋根瓦の一つで、特に神社や寺院、古民家などの屋根で広く見られます。この瓦は、熨斗(のし)という名前からもわかるように、細長く平らな形状が特徴です。以下に、熨斗瓦の概要、施工手順、メンテナンス、長所と短所などについて詳しく説明します。

概要

役割

熨斗瓦は、屋根の耐久性と防水性を高めるために使われます。棟と呼ばれる部分や家屋下屋部分の壁沿いの施工に利用され、雨漏りさせないという部分において重要な役割を果たす瓦です。棟においては日本家屋においてはデザイン面でも重要な部分で、屋根の中でも最も目立つ部分です。棟の美しいデザインが建物全体の美観を引き立てます。

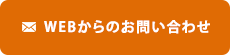

形状

細長く平らな形状をしており、↑上の写真の瓦を半分に割って。積み重ねるようにして使用されます。積む段数によっては下部分は割らずに使用する部分もあります。

素材

主に陶器で作られますが、現代ではセメントや金属製のものもあります。

家屋における熨斗瓦を使用する場所

棟部分

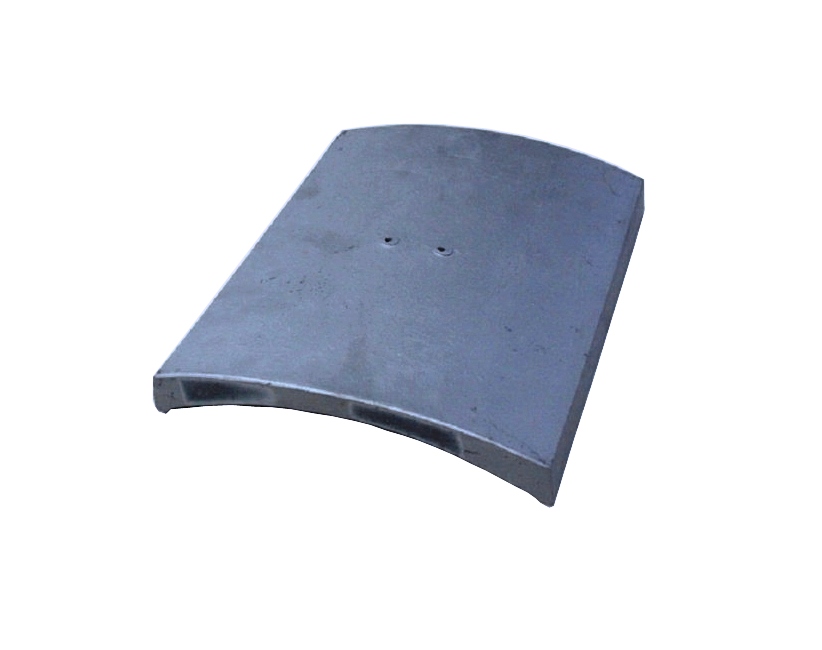

家屋の屋根の形状によって、平部の桟瓦同士の切れ目が発生する部分があります。その切れ目部分に練土・漆喰を積んでその上に熨斗瓦を施工します。施工する際に熨斗瓦は交互に半分ずつずらして施工し、上の瓦が受けた雨水を雨漏りさせる事なくスムーズに下方向に流す役割を果たします。熨斗瓦を積み重ねた部分を棟と呼び、防水性及び家屋の美観において重要な役割を果たします。棟の段数は通常の家屋ですと2~5段くらい熨斗瓦を積みます。寺社仏閣や大きな入母屋屋根の家屋ですと10段以上積む事もあります。昔は家屋の棟の段数が多い方が立派な家とされ棟の段数が高い家に住む事は一種のステータスとされ近隣の家と競って棟を高く積んでいました。

下屋根などの壁際部分

2階建て以上の建物において、一番上の屋根(大屋根)以外の下階に屋根を作った場合、平部の桟瓦の壁部分の境目に上記の棟と同じ様に熨斗瓦を積んで強風・台風等で雨が吹き込んでも雨漏りしない様に熨斗瓦を施工します。壁部分に当たった雨が下方向に流れて次に熨斗瓦の上を流れて桟瓦まで流します。

施工手順

下準備

屋根の下地を整備し、桟瓦を取り付けるための基礎を作ります。

必要に応じて防水シートを敷きます。

その後に瓦桟を打ち桟瓦を施工します。この際に高さが均一になる様に施工する事でその後の熨斗瓦の施工がしやすくなります。

位置決め

熨斗瓦を配置する位置や高さを決定します。水糸を屋根の端から端でピンと引っ張り目安となる位置張ります。屋根の勾配や棟の幅を考慮して決めます。

瓦の配置

熨斗瓦を一枚ずつ積み重ねるように配置します。瓦同士の隙間がないように施工する事が綺麗に見せる為に重要です。

瓦を固定するために、銅線やシーリング剤を使用します。

固定

瓦をしっかりと固定します。特に風の強い地域では、追加の固定具を使用することもあります。

固定後、瓦の安定性を確認し、必要に応じて再調整します。

仕上げ

最後に、全体のバランスや見た目を確認し、必要に応じて熨斗瓦の微調整を行います。

メンテナンス

定期点検

熨斗瓦の状態を定期的に点検し、破損やズレがないか確認します。

特に、瓦の固定状態とシーリングの劣化に注意します。

あと他の瓦以外では熨斗瓦の下の漆喰部分(面戸と呼びます)に劣化がないかチェックします。

熨斗瓦の傾き具合

熨斗瓦は施工の際に下方向に雨水が流れるように傾けて施工します。しかし経年劣化や地震等で棟の中の練土が劣化・破損してしまうと熨斗瓦の傾きが変わって来てしまう場合があります。雨水が下に流れず棟の中方向に入ってしまうくらいの傾きになってしまうと雨漏りの原因となってしまいます。そういった場合はその部分だけでも棟を積み直す必要があります。

破損

破損した瓦は速やかに交換します。特に、雨漏りに直結しそうな破損は迅速な対応が必要です。

修理には専門の職人を依頼することが望ましいです。

他の工法と比べた際の熨斗瓦施工の長点と短点

近年は棟部分に置いて熨斗瓦を積まない一体棟工法など別の施工方法も頻繁に利用されています。ここでは他の工法と比べた際の熨斗瓦施工の長所・短所に記載したいと思います。(※一体棟工法とは熨斗が積みあがった状態の形に製作された瓦で熨斗瓦の様に積むといった事はなく、どちらかと言うと棟部分に瓦を被せるだけで熨斗積みしたみたいに見せる瓦です)

長所

美観

家屋の美観・重厚感においては熨斗瓦施工の方に軍配があがります。特に棟の段数を高く積んだ家屋においての棟の存在感は圧倒的です。

断熱性

小さな熨斗瓦を積み上げて行くので棟のてっぺんから棟木までの間に積んだだけの熨斗瓦があり、熨斗瓦の間にも練土・漆喰などが入る為断熱性は抜群です。夏は涼しく冬は暖かいです。

短所

重量

熨斗瓦で棟を積んだ際は他の施工法に比べて総重量が比較的重くなる事が多いです。近年の台風や地震を意識した施工法でかなりマシにはなっていますが、台風や地震の際には他の施工法と比べて棟がズレたり、崩れたりしやすいです。

コスト

熨斗瓦積みは他の施工法に比べて施工の手間がかかるのでコストはかかります。

施工の難しさ

熨斗瓦積みは屋根工事において施工する職人の技術の差が一番出ると言われており。綺麗な棟を施工するにはそれなりの技術が要されます。施工する職人の技術によって棟の完成度が変わってしまいます。(特に美観において)

熨斗瓦が使われている例

寺院や神社

伝統的な日本の寺院や神社には、美しい熨斗瓦が使用されています。これらの建物は、熨斗瓦のデザインと質感を活かし、荘厳な雰囲気を醸し出しています。

京都の清水寺や奈良の東大寺など、歴史的な名所にも多く見られます。

古民家

古民家の屋根にも熨斗瓦が使用されています。これにより、伝統的な日本の住宅の風情を保ちつつ、耐久性と防水性を確保しています。

岐阜県の白川郷や富山県の五箇山などの合掌造りの家屋でも、熨斗瓦が用いられています。

現代建築

近年では、伝統的なデザインを取り入れた現代建築にも熨斗瓦が利用されています。これにより、モダンな建物に和風のエレメントを加えることができます。

都市部の商業施設や住宅にも、装飾的な要素として熨斗瓦が採用されています。

監修者情報

渡士 兆文(わたし よしふみ) 東大阪瓦産業株式会社 代表取締役

雨漏り修理・雨桶工事・屋根工事業者として、東大阪市を中心におよそ12万件にのぼる施工実績を持つ「東大阪瓦産業株式会社」代表取締役。一般社団法人 全国日本瓦工事連盟に加盟し、「瓦屋根工事技士」「瓦屋根診断技士」の資格を持つ経験豊富な職人と共に、質の高い技術ときめこまやかなサービスを提供。昭和47年創業以来、屋根メンテナンスのプロフェッショナル集団として地域への貢献に努めてきた。2025/03/31

お役立ち情報

2025/03/31

お役立ち情報

2025/03/29

お役立ち情報

2025/01/09

お役立ち情報

2025/01/09

お役立ち情報

2024/08/31

お役立ち情報

2024/08/31

お役立ち情報

2024/08/29

お役立ち情報

2024/08/20

お役立ち情報

2024/07/02

お役立ち情報

2024/07/01

お役立ち情報

2024/06/28

お役立ち情報

2024/06/28

お役立ち情報

2024/06/28

お役立ち情報

2024/06/27

お役立ち情報

2024/06/03

お役立ち情報

2021/12/20

お役立ち情報

2021/12/20

お役立ち情報

2021/09/15

お役立ち情報

2021/09/01

お役立ち情報

2021/02/01

お役立ち情報

2021/02/01

お役立ち情報

2021/08/01

お役立ち情報

2021/01/13

お役立ち情報

2020/11/26

お役立ち情報

2020/11/19

お役立ち情報

2020/11/12

お役立ち情報

2020/11/05

お役立ち情報

2020/10/22

お役立ち情報

2020/10/15

お役立ち情報

2020/10/08

お役立ち情報

2020/10/01

お役立ち情報

2020/07/21

お役立ち情報

2020/07/21

お役立ち情報

2020/07/14

お役立ち情報

2020/07/14

お役立ち情報

2020/07/09

お役立ち情報

2020/07/09

お役立ち情報

2020/07/03

お役立ち情報

2020/07/03

お役立ち情報

2019/10/21

お役立ち情報

2019/10/21

お役立ち情報

2019/10/21

お役立ち情報

2019/10/21

お役立ち情報

2019/08/29

お役立ち情報

2019/08/29

お役立ち情報

2019/05/20

お役立ち情報

2019/05/16

お役立ち情報

2019/05/09

お役立ち情報

2019/05/07

お役立ち情報

2019/03/15

お役立ち情報

2019/03/09

お役立ち情報

2019/02/28

お役立ち情報

2019/02/26

お役立ち情報

2019/01/31

お役立ち情報

2019/01/25

お役立ち情報